¿Puede Bitcoin prosperar en cadena?

El artículo analiza las contradicciones entre el diseño de Bitcoin y la practicidad de DeFi, así como las barreras que enfrentan los recién llegados al ingresar a DeFi. También introduce una variedad de soluciones emergentes, como staking, restaking, programas de recompensas basados en puntos, Bitcoin Layer2 y meta-protocolos, así como la integración de billeteras inteligentes y recompensas nativas de BTC.Artículo de invitado: Cómo las billeteras y los protocolos están acercando Bitcoin al mundo onchain.

Durante más de una década, Bitcoin ha sido una piedra angular del ecosistema cripto, valorado por su descentralización, resistencia a la censura y escasez comprobable. Sin embargo, a pesar de su dominio en capitalización de mercado y el renovado entusiasmo, Bitcoin sigue estando en gran medida desconectado de uno de los sectores más vibrantes en cripto: DeFi.

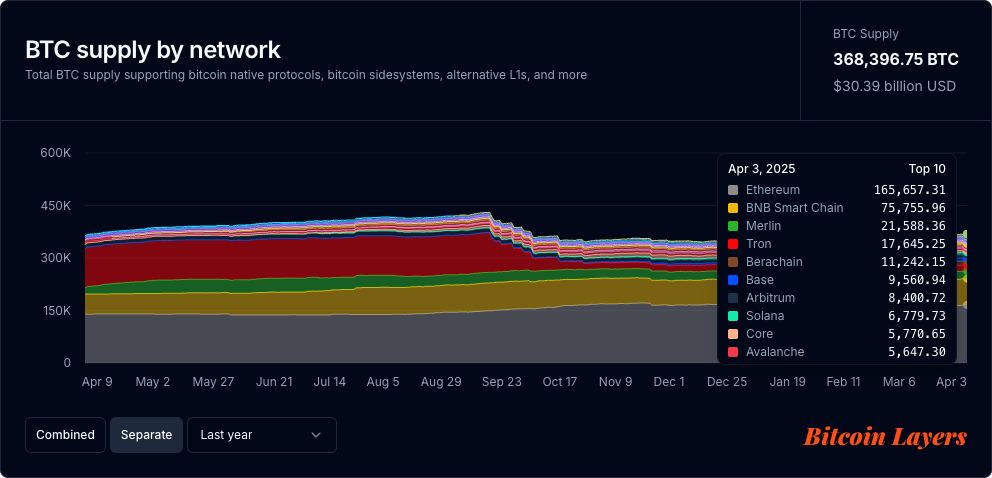

Según Bitcoin Layers, solo alrededor de $30 mil millones de BTC, solo el 1.875% de su oferta total, se está utilizando en DeFi. En contraste, Ethereum cuenta con alrededor de $50 mil millones de ETH bloqueados en DeFi, lo que representa aproximadamente el 23% de su oferta.

Esta disparidad destaca una tensión central en la narrativa actual de Bitcoin: si bien BTC tiene un valor inmenso, relativamente poco se utiliza activamente en cadena para proporcionar oportunidades de rendimiento. Esa brecha está impulsando una ola de innovación en torno al wrapping, staking y otros métodos para llevar Bitcoin a la economía DeFi y desbloquear formas de permitir que BTC sea un activo de capital productivo.

Capas de Bitcoin*: suministro de BTC por red, mostrando todo el BTC que ha sido envuelto

El ecosistema DeFi de Ethereum ha explotado con herramientas para tomar prestado, prestar, hacer staking y comerciar. En contraste, el Bitcoin nativo sigue siendo difícil de utilizar de manera productiva, especialmente para los nuevos usuarios. Los tiempos de transacción son lentos, las tarifas son variables y a menudo altas, y la arquitectura de Bitcoin carece de la programabilidad que impulsa las aplicaciones basadas en Ethereum.

Esto plantea una pregunta importante a medida que el panorama cripto en general madura: ¿Puede Bitcoin participar de manera significativa en la economía on-chain? Y si es así, ¿cómo incorporamos a los titulares cotidianos de BTC sin obligarlos a pasar por un calvario de puentes, tokens envueltos y aplicaciones desconocidas?

El Problema: Diseño de Bitcoin vs. Utilidad de DeFi

Bitcoin no fue construido para la programabilidad en cómo vemos la expresividad de contratos inteligentes hoy en día. Prioriza la seguridad y la descentralización a través de Proof-of-Work (PoW) sobre la expresividad, lo que lo ha convertido en una sólida reserva de valor, pero menos adaptable para su uso en contratos inteligentes o aplicaciones DeFi complejas. Como resultado, el Bitcoin nativo se excluye en gran medida de los ecosistemas de finanzas componibles que florecen en cadenas como Ethereum o Solana.

Históricamente, ha habido soluciones alternativas:

- Bitcoin envuelto: los usuarios convierten BTC en tokens ERC-20 para acceder a DeFi basado en Ethereum. Esto introduce un riesgo de custodia, ya que la liquidez del token puede ser opaca y no siempre respaldada 1:1 por BTC, mientras está en manos de custodios de terceros.

- Protocolos de Interconexión: Las plataformas entre cadenas permiten que BTC se mueva a otros ecosistemas. Pero la interconexión manual agrega fricción, complejidad y riesgo, especialmente para usuarios no técnicos.

- Plataformas Custodias: Los servicios centralizados, como Coinbase, ofrecen rendimiento de BTC pero requieren que los usuarios renuncien a la custodia, y a menudo pagan rendimientos en puntos, stablecoins o tokens propietarios en lugar de BTC.

Cada una de estas opciones conlleva compromisos que desafían el ethos central de los Bitcoiners: seguridad, simplicidad y soberanía del usuario.

La Brecha de Integración: Por qué UX Sigue Siendo Importante

Acumulación de BTC en 2024,river.com

Para los titulares de Bitcoin curiosos por hacer más con sus activos: ganar rendimiento, participar en gobernanza en cadena o experimentar con DeFi, los puntos de entrada siguen estando fragmentados, poco intuitivos y a menudo intimidantes. Si bien la infraestructura ha madurado, la experiencia del usuario aún se queda rezagada, y la competencia no es solo con otras blockchains, es con TradFi.

Esta fricción crea una brecha importante en la incorporación. La mayoría de los usuarios no buscan convertirse en usuarios avanzados de DeFi, quieren formas simples y seguras de hacer crecer su patrimonio neto y sus tenencias de BTC sin tener que navegar por un laberinto de aplicaciones, puentes y protocolos, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de los compradores recientes de Bitcoin están fuera de la cadena a través de corredurías, ETF y productos como la Estrategia de Michael Saylor.

Para llevar a la próxima ola de usuarios a la cadena, en lugar de ser simplemente titulares fuera de la cadena, las herramientas necesitan abstractar esta complejidad sin sacrificar control, auto custodia o transparencia. Ahí es donde los protocolos emergentes y las experiencias de monedero modernas están empezando a marcar una diferencia real, ofreciendo un acceso amigable a las primitivas de DeFi, todo manteniendo intacto el ethos de Bitcoin.

Una mejor experiencia de usuario no es solo algo agradable de tener, es una infraestructura esencial para el próximo capítulo de la adopción de Bitcoin.

Nuevos Enfoques para el Rendimiento y la Productividad de BTC en Cadena

Un número de soluciones emergentes tienen como objetivo hacer que Bitcoin sea más utilizable en DeFi, cada una con un equilibrio diferente de compensaciones:

1. Programas de Staking, Restaking y de Rendimiento Basado en Puntos

Plataformas como Babilonia y LombardAhora ofrecemos programas de rendimiento relacionados con Bitcoin a través de puntos o tokens de recompensa, generalmente a través de staking/restaking, a menudo canjeables por beneficios o futuros airdrops. Estos sistemas pueden resultar atractivos para los primeros adoptantes y los nativos de las criptomonedas, que persiguen airdrops y la tokenomía específica de la plataforma. Estos productos suelen consistir en convertir BTC a un estándar de BTC envuelto, luego bloquear activos dentro de varios programas/productos para ganar un rendimiento variable. Para el experto comerciante onchain, hay rendimientos altos que se pueden obtener, pero requieren un entendimiento más profundo de cómo usar las criptomonedas, y de cómo hacer puentes, envolver y depositar fondos manualmente.

Pros:

- Amplio espectro de oportunidades de rendimiento

- Normalmente autogestionado

Contras:

- Las recompensas no se pagan en BTC

- Normalmente requiere períodos de bloqueo

- Valor a largo plazo incierto de recompensas

2. Bitcoin Capa 2s y Protocolos Meta

Desarrollos como el Red de Rayos, Rootstock (RSK), Alcanos, y emergentes Layer 2s como Botanix y Starknetestán llevando nuevas funcionalidades, programabilidad y velocidad a Bitcoin. Estas innovaciones permiten casos de uso como pagos rápidos, NFT y comportamiento similar a contratos inteligentes. Como resultado, los usuarios ahora pueden acceder a una amplia gama de oportunidades DeFi con sus BTC, como asegurar redes mediante la bloqueo de fondos, participar en la creación de mercado, prestar y pedir prestado, o convertir activos para respaldar los estándares envueltos BTC en varios protocolos. Con un número creciente de equipos construyendo estas redes, el ecosistema de oportunidades de rendimiento basadas en Bitcoin continúa expandiéndose.

Ventajas:

- Expande los casos de uso de Bitcoin

- Mantiene alineación con la arquitectura de Bitcoin

- Amplia opcionalidad sobre cómo puedes obtener rendimiento onchain

Contras:

- Todavía relativamente temprano y fragmentado

- Requiere un entendimiento de nivel intermedio a avanzado para utilizar

- Requiere recursos masivos de desarrolladores para construir una utilidad que en su mayoría ya existe en otras cadenas de contratos inteligentes

3. Integraciones de Smart Wallet, & Rendimiento nativo de BTC

Carteras como Braavos(¡divulgación: ¡trabajo aquí!) ofrece funciones que permiten a los usuarios obtener rendimientos nativos de BTC sin necesidad de envolver manualmente su Bitcoin o renunciar a la custodia. Los usuarios pueden invertir BTC directamente a través de su billetera, sin lidiar con los obstáculos habituales de puentes o el uso de aplicaciones externas. Los pasos complejos, como la depositación, envoltura y puente, se manejan de manera transparente en segundo plano, con el BTC desplegado en una estrategia DeFi específica. Este enfoque amigable para el usuario está diseñado para hacer que el rendimiento de BTC sea accesible para todos, independientemente de antecedentes técnicos o experiencia en criptomonedas.

Pros:

- El rendimiento se paga en BTC (no en puntos o tokens proxy)

- Sin puente manual o custodia de terceros

- Auto custodia por defecto

- Amigable para principiantes

Desventajas:

- Depende de la conversión a BTC envuelto

- Requiere cierta confianza en el mecanismo de puente y la infraestructura del protocolo de rendimiento

La Imagen Más Grande: El Papel Evolutivo de Bitcoin Onchain

La narrativa de Bitcoin ha girado durante mucho tiempo en torno a la “reserva de valor”—un papel que ha cumplido de manera confiable. Pero a medida que las economías on-chain crecen, la presión va en aumento para que Bitcoin se integre más plenamente en esta pila financiera emergente y cumpla su promesa de ser una infraestructura de pago confiable.

Para hacerlo sin sacrificar la descentralización o la confianza del usuario, la nueva infraestructura debe hacer que estas oportunidades sean accesibles sin requerir experiencia técnica o el abandono de los principios fundamentales de Bitcoin.

Esto significa:

- El rendimiento debe priorizar ser pagado en BTC, no en activos derivados

- La custodia debe permanecer con el usuario

- La complejidad debe ser abstracta, no transferida al usuario

Productos como Braavos, Lombard, Babiloniay los demás mencionados en este artículo son ejemplos de cómo estas ideas pueden ser implementadas. Ya sea dando a los usuarios acceso al rendimiento a través del staking, o incorporando soporte para Bitcoin directamente en opciones de auto custodia y automatizando las complejidades detrás de esto, hacen que DeFi sea más accesible para los Bitcoiners, sin pedirles que abandonen por completo el ecosistema de Bitcoin.

Cerrando la brecha, con cuidado

La transición de Bitcoin a la economía on-chain no sucederá de la noche a la mañana, y no debería. La prudencia, la simplicidad y la auto-soberanía son fundamentales para el ethos de Bitcoin. Pero a medida que surgen más herramientas que respetan esos valores al mismo tiempo que ofrecen nuevas funcionalidades, el papel del BTC en la economía cripto más amplia está evolucionando.

El desafío ahora es construir sistemas que sean abiertos, seguros y, sobre todo, accesibles. Si los próximos mil millones de usuarios van a incorporarse a través de Bitcoin, necesitarán experiencias que los alcancen donde estén y sean accesibles a un espectro más amplio de usuarios.

Descargo de responsabilidad:

Este artículo es reimpreso de [ Sin bancos]. Todos los derechos de autor pertenecen al autor original [@Web3zy]. Si hay objeciones a esta reimpresión, por favor contacte al Gate Learnequipo, y ellos lo manejarán rápidamente.

Descargo de responsabilidad: Las vistas y opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no constituyen ningún consejo de inversión.

Las traducciones del artículo a otros idiomas son realizadas por el equipo de Gate Learn. A menos que se mencione, está prohibido copiar, distribuir o plagiar los artículos traducidos.